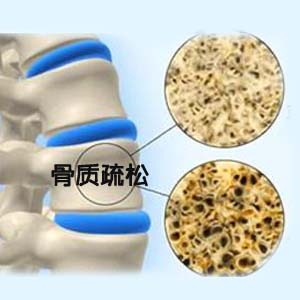

骨质疏松症是一种以骨量减少、骨组织微结构破坏、脆性骨折增加和易于骨折为临床主要特征的全身性疾病,近几年来年轻人由于饮食不规律等因素可造成峰值较低,导致骨质疏松发病率呈明显上升趋势。骨质疏松危害不容小觑,除了可能会导致骨折之外,病情严重时轻微动作都可能造成脊椎疼痛和变形,佝偻、驼背等,严重者还会影响肺的舒张功能,引起心肺功能障碍。

骨质疏松症是一种发病率非常高的全身性骨骼疾病,在常见慢性疾病中排第四位,临床可分为原发性骨质疏松与继发性骨质疏松两大类。而原发性骨质疏松又可以分为Ⅰ型和Ⅱ型,继发性骨质疏松也称为Ⅲ型骨质疏松。随着人口老龄化程度的不断加剧,在未来50年的时间内全球骨质疏松症性骨折的患者人群及其对社会造成的经济负担都会显著增加。

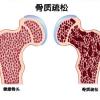

骨质疏松症是指一种由机体或骨本身生理性的退行性变化引起单位体积骨中骨组织减少,骨显微结构改变,骨基质与骨矿比例及化学组成无改变而两类物质同时减少状态的老年性疾病。骨质疏松因为初期症状不明显,所以很容易被忽视,导致病情不断恶化,对患者生活的影响很大,会导致行动不便,长期站立或行走感到劳累,气喘。

骨质疏松是临床常见病、多发病,可分为原发性和继发性两种。原发性骨质疏松主要由年龄、性别等因素所致。因为女性激素的特殊性决定的,女性激素在体内可预防骨丢失的,而绝经后女性激素减少会导致骨头快速丢失,所以老年妇女往往比老年男性出现骨质疏松更多一些。继发性骨质疏主要是由如代谢性疾病、甲状腺疾病、糖尿病、肾脏病等一些疾病引起的。

骨质疏松是一种由多因素所致的慢性疾病,我国现约有9000万骨质疏松症患者,骨质疏松早期多数没有明显症状,但是随着患者年龄的增加,骨钙也在不断流失,一旦出现明显骨质疏松症状,骨钙常常丢失达50%以上,短期治疗将会难以奏效。骨质疏松症最常见的并发症是骨折,60岁以上老年人骨质疏松并发骨折者高达12%。轻者可使活动受限,重者须长期卧床。

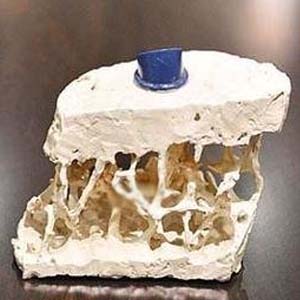

骨质疏松是一种以骨组织显微结构受损,骨矿成分和骨基质等比例不断减少,骨质变薄,骨小梁数量减少,骨脆性增加和骨折危险度升高的全身骨代谢障碍的疾病。骨质疏松病因有很多,是营养因素、遗传因素、激素等因素相互影响下的复杂结果,钙和维生素D缺乏、不适当地服用糖皮质激素、甲状腺功能亢进、吸烟酗酒等都可导致骨质疏松的发生,其中钙缺乏是被大家熟知的骨质疏松发病因素。

骨质疏松因为其症状隐蔽,不容易被发现,疾病危害较大,因此又被称为静悄悄的流行病。骨质疏松高危人群主要包括中老年人、绝经后妇女以及患有甲状腺与甲状旁腺疾病、多发性骨髓病、肝硬化、、类风湿性关节炎等疾病人群。另外,长期服用甲状腺素、可的松、鲁米那、强的松、地塞米松、利尿剂、抗凝剂、**、制酸剂等药物的人,也易受到骨质疏松症侵扰。

骨质疏松是一种严重性很大的疾病,骨密度下降后几乎不可恢复。有些人认为,骨质疏松是老龄化过程的正常结果,其实这种观念是非常错误的。预防骨质疏松症应从儿童开始,只有达到满意的骨峰值,将来发生骨质疏松的几率才会减少。富含钙的饮食和规律的锻炼有利于建立骨峰值,因此平时应注意进食富含钙、低盐和适量蛋白质的饮食,注重获得足够的光照,同时进行规律的负重运动有利于建立骨峰值。