瘫痪是指肢体痿软、纵弛不用的症状。导致瘫痪的常见疾病有中风、风痱、气厥、脑部肿瘤,软脚瘟等疫病类疾病,肌痿、脚气、痿躄、肢痿等躯体病,头颅及脊柱损伤或手术创伤等亦可导致。中医学认为瘫痪多因寒湿热毒瘀痰等邪阻滞经络,或因精血亏虚而筋肉失养,或因脑系病变及经气阻滞等所致。

瘫痪是指神经技能发生障碍,可使身体一部分完全或不完全地丧失运动能力,不能正常进行工作。凡皮层运动投射区和上运动神经元径路受到病变的损害,均可引起上运动神经元性瘫痪,常见的病因有颅脑外伤、肿瘤、炎症、脑血管病、变性、中毒、以及内科某些疾病,如糖尿病、血卟啉病、大红细胞性贫血及维生素B12缺乏等。

瘫痪是指神智一般清楚而肢体不能随意运动,可见于下肢,或上肢,或四肢,或半边肢体等。因此,厥病类疾病。痫病等,在神志昏迷状态下出现运动障碍,不得识作瘫痪。通过询问病史、症状和有关检查,一般可明确是否因脑神病变、外感温热病、外伤躯体病变所致。

瘫痪将会影响人们的日常活动。当管理颜面下部的中枢神经病变,会出现口角斜、流口水或食物从口角流出的现象,而这是往往不影响闭眼及抬额等上半部面肌的功能,这就是医学上所称的"中枢性面瘫",属于瘫痪类型之一。

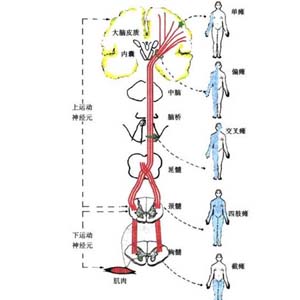

瘫痪的类型取决于损害的结构,同一结构的损害不论其病因如何,所引起的瘫痪表现是一样的。但肢体瘫痪可因病变部位不同,而出现不同类型的瘫痪。上运动神经元性瘫痪,亦称中枢性瘫痪,是由皮层运动投射区和上运动神经元径路(皮层脊骨髓束和皮层脑干束)损害而引起。因瘫痪肌的肌张力增高,故又称痉挛性瘫痪或硬瘫。

瘫痪根据病变部位分为上运动神经元性瘫痪外、下运动神经元性瘫痪。下运动神经元性瘫痪亦称周围性瘫痪。是脊髓前角细胞(或脑神经运动核细胞)、脊髓前根、脊周围神经和脑周围神经的运动纤维受损的结果。下运动神经元性瘫痪临床特点为肌张力减低(故又称弛缓性瘫痪),腱反射减弱或消失,肌肉萎缩及电测验有变性反应。

瘫痪针对病变损害部位不同,在临床上可分为很多类型,如单瘫、偏瘫、截瘫、四肢瘫等,尽管瘫痪的表现不同,但它们都具有相同的特点,即瘫痪肌肉张力增高、腱反射亢进、浅反射消失、出现所谓连带(联合)运动和病理反射,瘫痪肌肉不萎缩,电测验无变性反应。

瘫痪病人患病后自我价值感明显受到挫折,尤其是年富力强的中年人,自尊心也不同程度受到损伤。不能接受突如其来的打击,因此不能接受病人角色,表现有愤怒、焦虑、烦躁、茫然或悲伤等情绪反应。实际上这是一种视疾病为挫折的心理表现。